Le rituel contre l’oubli:

une archéologie du quotidien dans Port Of Memory de Kamal Aljafari

Nour Ouyada,

Intérieurs du rituel: approches, pratiques et représentation en arts; Université de Montréal

Intérieurs du rituel: approches, pratiques et représentation en arts; Université de Montréal

2016

En 2005, Salim, Fatmeh et Sadika Bilbesi reçoivent un avis d’expulsion de la maison qu’ils ont habitée pendant 40 ans. Ceci se passe dans le jadis quartier aisé d’Ajami (ou ce qui en reste) à Jaffa, ville devenue banlieue de Tel Aviv. Salim, Fatmeh et Sadika sont aussi l’oncle, la tante et la grande mère de Kamal Aljafari, réalisateur du film Port Of Memory (2009). Ils sont en l’occurrence accusés d’avoir squatté la maison que le grand-père du réalisateur a pourtant achetée quarante ans auparavant. L’avocat chargé du cas dit avoir perdu les documents prouvant la légalité de leur situation. À cet égard la tante du réalisateur pose à plusieurs reprises la question qui demeure sans réponse : ‘w eysh el hall ?’

« Que faire maintenant ? »

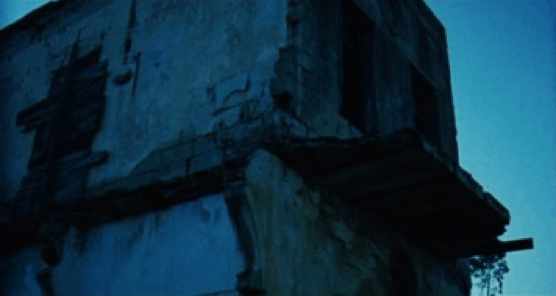

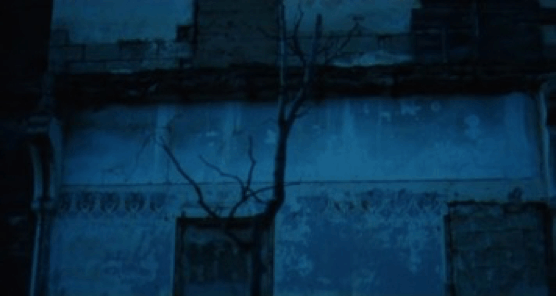

Depuis les années 1980, Jaffa est sujette à de multiples vagues d’expulsions et de démolitions orchestrées par la municipalité de Tel Aviv. La ville d’enfance du réalisateur se trouve désormais réduite à des bâtisses en ruines éparpillées sur quelques coins de rues déserts. C’est pour répondre à l’absurdité de cette situation que Kamal Aljafari se met à filmer en décembre 2008 le quotidien de la vie de sa famille ainsi que celle de leurs voisins. Il s’efforce de cadrer leurs gestes, d’observer les mouvements de leur corps et de scruter leurs déplacements dans l’espace. Le cinéaste cumule les images et élabore, peu à peu, une sorte d’archive audio-visuelle qui documente la manière dont ses proches utilisent l’espace de leurs maisons et de leur ville. Aljafari filme des actions rituelles qui se répètent au quotidien (se laver les mains, manger, dormir, faire le lire, nourrir des animaux domestiques, prier, etc…). Face à l’absence de toute documentation officielle, et là où la parole a perdu sa crédibilité au sein d’un système colonial corrompu1, Kamal Aljafari présente dans Port Of Memory l’enregistrement filmique des rituels du quotidien comme une manière concrète de légitimer la présence de sa famille dans leur maison, réclamant autant cinématographiquement que matériellement le lieu — voire le droit au lieu — qui leur a été confisqué.

Dans ce texte, nous tâcherons de montrer dans un premier temps comment le cinéaste rend la légitimité au quotidien en filmant les gestes propres à sa famille et à ses voisins dans les lieux publics et intimes de Jaffa. Nous nous pencherons dans un second temps sur le glissement qui s’opère du ponctuel au rituel, ancrant les personnages dans les lieux grâce à l’insistance sur la nature répétitive des gestes filmés, pour enfin se focaliser sur la manière dont Aljafari construit des rituels proprement cinématographiques transformant le spectateur en témoin de l’appartenance conflictuelle des habitants palestiniens à Jaffa.

Pertes et traces de perte

En filmant le quotidien de sa famille et de ses voisins, Kamal Aljafari se réapproprie des gestes qui ont depuis longtemps été retirés aux Palestiniens. Rappelons que l’occupation israélienne des territoires palestiniens découle de l’idée, qu’en 1948, les Israéliens se sont installés sur une terre déserte. La présence des Palestiniens qui habitaient cette terre fut — et est toujours — alors complètement niée. Ce qui signifie que l’existence même des Palestiniens sur ce territoire bouleverse la prémisse fondatrice du système colonial sioniste. Présence, existence et appartenance se confondent. Dans son texte « Contested spaces : Kamal Aljafari’s transnational palestinian films » Peter Limbrick écrit :

[…] Aljafari’s film unsettles a dominant mode of media representation in which the state of Israel is depicted as homogeneously Jewish and Palestinians are visible only in relation to the Occupied Territories of Gaza and the West Bank — engaged in conflicts and violent encounters with soldiers and Jewish settlers — rather than also as second-class citizens of Israel itself2.

Bien que Limbrick ait écrit ces lignes à propos de The Roof, premier long métrage du cinéaste qui date de 2006, ce propos convient tout autant au film à l’étude dans ce texte. En enregistrant la présence quotidienne de sa famille et ses voisins, Palestiniens vivant en Israël, à Jaffa, Aljafari pourfend la dichotomie sur laquelle est basée l’image médiatisée du conflit israélo-palestinien. Il complexifie la donne et trace un espace où l’image d’un quotidien palestinien a été effacée. Le réalisateur défie la figure du palestinien symbolisé par le militant qui lance des pierres sur l’oppresseur lors de la première et de la seconde Intifada et s’efforce de distancer les gestes de ses personnages de l’univers public. La caméra d’Aljafari se met ainsi à la recherche de gestes perdus. Le cinéaste, par exemple, s’intéresse à sa tante en train de se laver les mains, de préparer les médicaments de sa mère, de faire le lit. Il pose sa caméra face à son oncle qui mange et qui dort. Il observe sa voisine nourrir une horde de chats, et fixe quelques hommes qui fréquentent tous les jours le même café presque désert (voir les figures 4-9). En se déplaçant vers la sphère de l’intime, Aljafari rend à sa famille la légitimité de leurs gestes quotidiens.

Dans ses Notes sur le geste, Giorgio Agamben écrit que « dans le cinéma, une société qui a perdu ses gestes cherche à se réapproprier ce qu’elle a perdu, et en consigne en même temps la perte3. » Agamben place donc le geste — et non l’image —, au centre du cinéma, pour l’inscrire au bout d’une dynamique de réappropriation travaillée par ce qui a été perdu. Le désir de retrouver le geste perdu s’alimente à la hantise qu’exercent la perte et la disparition. Port of Memory incarne cette tension dans sa structure même, comme nous allons le voir. La caméra d’Aljafari s’attarde sur la pierre, le béton et les traces de destruction qu’ils révèlent, plaçant la perte en prémices de tout acte de réappropriation. Ainsi, des panoramiques et des travellings montrant des murs, des façades d’immeubles et des décombres s’intercalent aux scènes où la famille et les voisins sont chez eux ou dans le café.

Par un long travelling, le film s’ouvre sur un immeuble à moitié détruit. Nous assistons ensuite à la scène où Salim, l’oncle du cinéaste, rend visite à l’avocat et découvre que ce dernier n’a plus les documents nécessaires pour prouver que la maison appartient à leur famille. Cette scène agit telle une ombre qui se projette sur le reste du film, sans forcément entretenir avec les autres qui suivent un rapport causal. En effet, il n’est question de cette rencontre avec l’avocat que lors de deux scènes de nuit, où l’oncle et la tante, assis devant la télévision tentent de se mettre à jour par rapport aux étapes du cas légal. Le reste des scènes semble flotter sans subordination à cette situation initiale. De par son emplacement au début du film, la scène où est dévoilée la possibilité de la perte de la maison, semble menacer le reste des séquences, alourdissant tout geste et tout déplacement. Nous avons affaire à une structure qui ressemblerait à celle d’un atome où l’ensemble des scènes graviteraient autour de la scène du début, tel un noyau qui irradierait et hanterait tous les plans. Cette configuration confère aux gestes du quotidien une portée de sens qui dépasse leur fin première. Le geste de manger, celui de se laver les mains, de préparer un bouquet de fleurs ou même de prier perdent l’innocence de leur visée utilitaire pour devenir les preuves d’une appartenance aux lieux dans lesquels ils sont pratiqués.

Revenons vers Agamben, qui écrit dans le texte déjà cité : « Ce qui caractérise le geste, c’est qu’il ne soit plus question en lui ni de produire ni d’agir, mais d’assumer et de supporter4. » Parce qu’ils sont enregistrés, les gestes, tels que les filme Alfajari, assument le rôle d’authentifier une présence dans un lieu à un instant donné. Ils attestent que ce qui est à l’écran a bien eu lieu, à ce moment-là. De même que Roland Barthes explicite le noème de la photographie en l’ancrant dans un « ça-a-été » qui affirme que « quelqu’un a vu le référent en chair et en os, ou encore en personne5 », le tournage « certifie, non par des témoignages historiques, mais par un ordre nouveau de preuves, expérimentales en quelques sortes6 » que la famille et les voisins du cinéaste ont été là, en chair et en os, à Jaffa.

Les personnages à l’écran habitent ces lieux, ils ne sont pas de passage. Avec leurs gestes et leurs objets, ils s’y enracinent. En effet, il faut noter que le film contient beaucoup de gros plans sur les objets qui peuplent les lieux filmés : cadres photo, meubles, symboles religieux, peintures décoratives, tout ce qui relève d’un choix qu’un personnage aurait fait pour rendre l’espace habité plus intime (voir les figures 10-11). L’importance de ces objets est soulignée dans une séquence où on voit à l’écran une équipe de tournage israélienne qui filme une émission de télévision dans la maison des voisines du cinéaste. L’équipe va retirer les cadres photos, le miroir et la table du salon pour préparer le lieu. On assiste ensuite à la répétition de la scène lors de laquelle un homme explique qu’il a lui-même construit les fenêtres et peint le plafond de cette pièce. L’émission veut faire passer cet homme comme le propriétaire de cette maison alors que nous avons déjà rencontré les véritables propriétaires, voisines du cinéaste. Pour pouvoir mettre en scène ce mensonge, l’équipe de tournage a dû faire disparaître ces objets et toute trace de la présence des deux femmes dans le lieu. D’ailleurs, durant cette scène, elles sont montrées enfermées dans leur chambre à coucher.

Par opposition, en choisissant d’enregistrer les gestes quotidiens des habitants de Jaffa, Aljafari replace sa famille dans le lieu duquel ils sont menacés d’expulsion, rappelant au spectateur que « toute photographie est un certificat de présence7. » Et pour mieux marquer l’appartenance des personnages aux espaces filmés, il insiste sur la valeur rituelle que présente les gestes, soulignant ainsi l’usage continu de ces lieux à travers le temps. Ces gestes sont reproduits par les personnages mais aussi par la structure du film. C’est grâce à la répétition par le montage que le passage de la forme ponctuelle de l’événement à la forme rituelle du quotidien s’opère dans Port of Memory.

Gestes et répétitions: vers un rituel du quotidien

Nous voyons Fatmeh, la tante du cinéaste, se laver les mains trois fois durant le film ou encore Salim porter à deux reprises un plat de nourriture à leur voisin Samir. En outre, la famille est à plusieurs reprises captée en face de la télévision. Par ailleurs, nous assistons à deux reprises à une scène où un serveur commet un geste assez étrange : celui de faire tournoyer un bout de charbon allumé autour de sa nuque. Chaque répétition vient ancrer le personnage concerné dans le lieu notamment en misant sur les objets qui servent d’extension au geste (savon, assiette, charbon...). Les gestes glissent du ponctuel au rituel. De surcroit, Alfajari les filme en plan fixe, prenant le temps de les regarder et leur donnant le temps de se déployer, de se révéler. Appelés à être répétés, les gestes montrés, dont les étapes sont décortiquées, constituent une forme d'archive du quotidien. On y retrouve des micro-rituels religieux (prier, visiter le cimetière, réciter des chapelets), des micro-rituels liés à la nourriture (manger, donner à manger au voisin, nourrir la mère, nourrir les chats), ceux liés à un passe-temps (regarder la télévision, flâner dans un café, déambuler dans la ville), et ceux liés à des tâches ménagères (faire le lit, faire la lessive). Chaque geste se réalise sous nos yeux dans sa quasi entièreté et peut être ainsi inventorié tel un document qui décrit une façon de vivre et d’utiliser le lieu.

Dans La Chambre Claire, Barthes évoque une certaine indifférence quotidienne vécue face au noème « ça-a-été » de l’image photographique. Il écrit qu’il faut qu’un certain réveil s’opère pour que le noème des images surgisse comme une évidence8. L’importance de la répétition devient dans cette perspective capitale : la ritualisation des gestes, dans sa réitération, son insistance et son exactitude, enclenche un mécanisme de boucle qui réveillerait le spectateur de son indifférence. Grâce à la répétition et la documentation minutieuse de cette répétition, il y a passage d’un « ça-a-été » à un « ça-a-été-toujours-là ». Le spectateur se retrouve face à une double évidence : les rituels du quotidien performés par les personnages qu’il voit à l’écran affirment non seulement une présence en acte, captée à un instant donné mais témoignent aussi d’une perpétuité dans l’espace de Jaffa. Port Of Memory confronte de cette manière l’appartenance empirique — le vécu et l’expérience des Palestiniens —, à la colonisation bureaucratique et officielle sioniste. Le geste rituel s’oppose ici au papier officiel.

Or, l’expression « rituel (ou micro-rituel) du quotidien » renferme en elle une contradiction qu’il serait intéressant de noter : celle de suggérer à la fois un temps sacré, celui du rituel, et un temps profane, celui du quotidien. En filmant des gestes banals qui relèveraient d’un temps profane, le cinéaste les célèbre, voire les sacralise, comme le suggère le rituel de nettoyage des mains de sa tante qui, malgré son apparente banalité, relève du cérémonial. Aljafari place ces deux composantes du rituel sur le même plan et construit son film dans cet entre-deux.

Une même configuration duelle se retrouve dans le genre trouble du film, à la fois fiction et documentaire. Dans un article de 2016 intitulé « Kamal Aljafari : a recollection », Hamid Dabashi affirme que le cinéaste mélange documentaire et fiction comme s’il ne connaissait pas la différence entre les deux9. Si Port Or Memory est en effet une reconstitution documentée où les membres de la famille d’Aljafari réalisent leurs rituels quotidiens, il n’en demeure pas moins qu’ils rejouent ce qu’ils ont vécu quelque temps auparavant, au moment de l’avis d’expulsion. Le film est donc pris entre le quotidien et la performance, les individus filmés se jouant eux-mêmes sous le regard confiant du réalisateur. À cet égard, Aljafari relate l’anecdote selon laquelle sa tante, ne comprenant pas l’intérêt de son neveu envers la manière très particulière dont elle faisait son lit, a proposé à son neveu une alternative « plus belle ». Mais il importait pour le cinéaste de filmer ses gestes tels qu’ils se manifestaient tous les jours. Sans vraiment être complètement convaincue de de la pertinence de révéler à la caméra des gestes qui lui apparaissaient sans importance, la tante du réalisateur accepta par confiance en lui. C’est par le biais de cette confiance que le cinéaste nous montre que l’espace qu’il filme fait partie de son intimité à lui aussi. Il y a vécu et il y appartient.

Cette dualité qui traverse le film se manifeste aussi à un autre niveau. Port of Memory se construit autant autour des espaces intérieurs qu’autour d’espaces extérieurs de la ville de Jaffa. Mais le cinéaste développe une autre relation vis-à-vis de ces espaces externes. Les panoramiques et les travellings balayant les murs et les façades (voir les figures 12-13) dévoilent un regard qui glisse sur les parois et qui contraste avec les plans fixes captant les intérieurs. La coupe franche et l’ellipse sont les moyens qui assurent les passages entre lieux internes et lieux externes. Dans les maisons, les personnages ne circulent pas, ils sont assis, debout, endormis. On ne les voit pas rentrer ou sortir d’un espace. Ils sont ou bien à l’intérieur, ou bien à l’extérieur, souvent immobiles (ou presque). Des mouvements de déterritorialisation et de reterritorialisation s’entrelacent à travers le film pour rendre compte d’un chez soi qui est fortement ancré dans le lieu tout en étant toujours déjà déplacé ; suggérant que, comme tout Palestinien vivant au sein de l’état israélien, les personnages — et Aljafari lui-même — sont à la fois dedans et dehors, exilés dans leur propre pays. Le film inscrit moins son projet dans le désir de montrer un phénomène culturel (une communauté palestinienne vivant sous l’occupation), que dans celui de déployer une expérience du temps et de l’espace, une texture de la vie de tous les jours à Jaffa qui serait communiquée à tous les corps spectateurs.

Rituels cinématographiques

En parallèle aux gestes rituels qu’il filme, Aljafari construit des rituels purement cinématographiques. En revenant à plusieurs reprises aux mêmes façades (qu’elles soient filmées du même angle ou d’un angle différent), un geste de retour (qui serait une variation du geste de répétition) se crée (voir les figures 14-17). Le cadrage symétrique dirige le regard vers les zones ruinées, les façades deviennent des monuments d’un présent toujours colonisé par le passé. Leur réapparition à l’écran déclenche chez le spectateur un mécanisme de reconnaissance : de la même manière que dans l’espace du rituel (profane ou sacré), la reconnaissance des lieux participe de l’expérience, la familiarité avec les lieux qui découle de de ce retour initie le spectateur à un regard rappelant le parcours d’un pèlerinage.

En retournant sur ces lieux d’apparence banale, Aljafari leur donne de l’importance. Il nous dit : voici les murs, les pierres, les rues, les textures de cette ville, elle existe toujours, elle résiste toujours, rendons lui hommage. Cette multiplication de retours et de répétitions dessine des mouvements circulaires dans le film et font glisser le spectateur dans une sorte de transe où il se croit observer en boucle le déroulement d’une vie au quotidien.

Dans un article intitulé « Écologie des formes ritualistes du film ethnographique », Alice Leroy écrit au sujet de la notion de « ciné-transe » chez Jean Rouch et Maya Deren: La caméra ne se contente pas de décrire par action mimétique ou empreinte analogique les conditions de la situation « réelle », elle est l’intermédiaire d’un partage des formes sensibles du rituel. Dans cette chaîne contagieuse, la possession se transmet du corps filmé au corps filmant, et par suite, au corps du spectateur, dernier maillon de la contamination des sujets du regard par l’altérité radicale de la transe10.

Cette esthétique « ritualiste » que l’on retrouve chez Rouch et Deren permet de façonner une nouvelle réalité cinématographique11. Il ne s’agit pas dans ce film d’exposer uniquement le quotidien disloqué des habitants de Jaffa, mais il est surtout question de construire un espace cinématographique qui en rende compte et qui puisse donc contaminer le spectateur qui en fait l’expérience. Dans cette perspective, nous nous questionnons sur la nature de l’espace que construit l’accumulation de gestes rituels dans ce film.

Le découpage et le son sont deux éléments importants à examiner sous cette lumière. À l’intérieur des maisons, la continuité entre les différentes pièces n’est pas assurée. De fait, le spectateur ne peut comprendre comment les différentes chambres sont distribuées les unes par rapport aux autres. Il lui est pour ainsi dire impossible de cartographier les lieux. Aussi, la seule logique qui semble traverser les espaces est celle des gestes que posent les personnages se déplaçant d’une pièce à l’autre afin d’accomplir les rituels du quotidien. Nous pouvons voir qu’il y a dislocation entre le lieu, ses habitants, et la manière dont celui-ci est habité, utilisé et occupé. Cette fragmentation de l’espace est exemplifiée dans une scène où Salim s’arrête devant une affiche sur laquelle est écrit qu’un appartement entier, ou en partie, est recherché pour être loué ou acheté. De même, une jeune femme frappe à la porte pour demander, en hébreu, si la maison ou l’une de ses pièces sont à louer ou à vendre. Le lieu n’est pas conçu dans son unité, ni sa cohérence, mais plutôt, dans sa capacité à abriter les différents gestes filmés.

Une ambiance sonore omniprésente pour les scènes d’intérieur, constituée des bruits venant de l’extérieur — marteaux piqueurs, des tracteurs et des chantiers assez bruyants en hors champ —, souligne toutefois la fragilité des cloisons. Nous avons ainsi l’impression, bien que la caméra soit à l’intérieur, que toutes les portes et les fenêtres sont ouvertes, voire qu’il manque une cloison, un mur, ou un toit. Les personnages et les gestes, la notion d’espace clos sont constamment défiés par le hors champ sonore, évoquant une ville en construction, destruction et transformation constante. Toute maison à l’intérieur de laquelle l’on se trouve semble de la sorte perpétuellement menacée de devenir ruine ou chantier.

C’est le cadre, dans sa fixité, qui devient l’espace clos maintenant tout en place. Sans cette stabilité du cadre, tout semble fuir ou s’écrouler. Ici, les corps possédés12 sont ceux des habitants d’une ville qui n’arrive pas à se contenir pour se raconter elle-même. Cela se manifeste dans le film à travers les trois scènes où un homme sur une moto s’arrête devant plusieurs lieux à Jaffa et commence à crier ou à rire hystériquement, sans raison (voir la figure 18). L’absurdité de cet acte contraste avec le silence des autres personnages, venant mettre en exergue la complexité d’une mémoire heurtée, inquiétée par l’oubli et la perte.

Jaffa est un espace où le passé palestinien et le réel colonial peinent à coexister. Les images et les sons d’Aljafari ne sont pas des reconstitutions ni des souvenirs : ce que le spectateur voit dans Port Of Memory c’est « le réel à l’état passé : à la fois passé et le réel13 ». Lorsque le passé proche de l’enregistrement des rituels du quotidien entre en contact avec le passé lointain des façades et des maisons détruites, la réalité du moment présent de visionnement s’ouvre et accueille le mélange hétérogène de temporalités. « Il y a double position conjointe : de réalité et de passé14» qui place le spectateur à l’intérieur même de cette conjonction : il est non seulement témoin de l’appartenance des habitants de Jaffa à leur ville, mais il est surtout témoin de leur effacement par l’état israélien. Les personnages dans Port Of Memory sont des fantômes15, et grâce à la caméra insistante du réalisateur, le spectateur arrive à les voir. Aljafari construit des rituels cinématographiques pour tracer un lieu où les habitant sont pris dans un entre-deux permanent.

Conclusion

Selon Agamben, « le cinéma reconduit les images à la partie du geste. […] il est le rêve d’un geste. Introduire en ce rêve l’élément du réveil, telle est la tâche du cinéaste16 ». Dans Port Of Memory, Kamal Aljafari filme les rituels quotidiens des membres de sa famille et de ses voisins à Jaffa, enregistrant en détail leurs interactions à partir d’un lieu duquel ils sont menacés d’expulsion. Face à des documents officiels perdus, Aljafari désigne ces gestes comme des marques d’un « ils-ont-toujours-été-là17 ». C’est en les filmant qu’ils révèlent leur familiarité et leur capacité à parler du lieu et du trauma qui le traverse. Le cinéaste leur donne ainsi la capacité de réactiver le lieu à travers ses rituels.

Or, vers la fin du film, Kamal Aljafari accomplit le geste rêvé qu’évoque Agamben : faire marcher son oncle dans la ville de Jaffa telle qu’elle n’existe plus. En effet, à l’aide d’outils numériques, le cinéaste fait disparaitre littéralement un acteur israélien des images d’une comédie musicale tournée à Jaffa pour ne garder que les rues dans lesquelles cet acteur circule (technique digitale d’effacement qu’il reprendra et développera dans son long métrage de 2015 Recollection). Il y incruste à la place son oncle Salim qu’il a préalablement filmé en train de marcher devant un écran vert. L’oncle d’Aljafari déambule alors dans les rues de Jaffa et se réapproprie, le temps d’une flânerie, le territoire. Selon Michel De Certeau, « l’acte de marcher est au système urbain ce que l’énonciation (le speech act) est à la langue […] c’est un procès d’appropriation du système topographique par le piéton […] c’est une réalisation spatiale du lieu18. » La marche permet à l’homme d’énoncer, de narrer et donc de pratiquer l’espace. « Les jeux de pas sont façonnages d’espaces. Ils trament les lieux19. » C’est alors ce rituel de la marche qui à la fois inscrit l’oncle du réalisateur dans le paysage parcouru, actualise l’image filmique de la ville et y introduit la possibilité d’y déambuler (voir les figures 19-22). Port of Memory réalise donc un geste impossible : celui de faire marcher un Palestinien dans un territoire qui lui a été confisqué.

ENDNOTES

1 En écrivant à propos de The Roof (2006), premier long métrage d’Aljafari, Peter Limbrick affirme : « […] the Jewish state renders invisible and invalid Palestinian claims to a prior and ongoing spatial practice within the terrain now claimed by/as Israël proper » dans Peter Limbrick, « Contested spaces : Kamal Aljafari’s transnational palestinian films », dans Terri Ginsberg et Andrea Mensch(dir.), A Companion to German Cinema, Wiley-Blackwell, 2012, p. 224. En tant que Palestiniens en Israël, Kamal Aljafari, sa famille et ses voisins ont le statut de citoyens de seconde classe. Ces Palestiniens sont ceux qui sont restés après la Nakba de 1948. Ils parlent l’arabe et ont appris l’hébreu. Ils subissent un exil interne qui rend leur présence sur ce territoire paradoxale, voire absurde.

2 Limbrick, 2012, p. 224.

3 Giorgio Agamben, « Notes sur le geste », Trafic, n° 1, hiver 1991, p.33.

4 Ibid., p. 35.

5 Roland Barthes, La Chambre Claire. Notes sur la photographie, Paris, Cahiers du Cinéma, 1980, p. 124. Barthes dira aussi que « la photo est littéralement une émanation du référent. D’un corps réel, qui était là, sont parties des radiations qui viennent me toucher, moi qui suis ici ; peu importe la durée de la transmission ; la photo de l’être disparu vient me toucher comme les rayons différés d’une étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard : la lumière, quoique impalpable, est bien ici un milieu charnel, une peau que je partage avec celui ou celle qui a été photographié » dans Ibid., p. 126-127. Il faut noter aussi qu’alors Barthes ne manque pas de distinguer la photo du cinéma (en rapport au temps de pose, de l’intervention d’une mise en scène et d’une fiction), l’évidence du « ça-a-été » est, selon lui, le propre de toute image photographique, qu’elle soit en mouvement ou pas (dans la citation ci-dessus, il parle de « durée de transmission »).

2 Limbrick, 2012, p. 224.

3 Giorgio Agamben, « Notes sur le geste », Trafic, n° 1, hiver 1991, p.33.

4 Ibid., p. 35.

5 Roland Barthes, La Chambre Claire. Notes sur la photographie, Paris, Cahiers du Cinéma, 1980, p. 124. Barthes dira aussi que « la photo est littéralement une émanation du référent. D’un corps réel, qui était là, sont parties des radiations qui viennent me toucher, moi qui suis ici ; peu importe la durée de la transmission ; la photo de l’être disparu vient me toucher comme les rayons différés d’une étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard : la lumière, quoique impalpable, est bien ici un milieu charnel, une peau que je partage avec celui ou celle qui a été photographié » dans Ibid., p. 126-127. Il faut noter aussi qu’alors Barthes ne manque pas de distinguer la photo du cinéma (en rapport au temps de pose, de l’intervention d’une mise en scène et d’une fiction), l’évidence du « ça-a-été » est, selon lui, le propre de toute image photographique, qu’elle soit en mouvement ou pas (dans la citation ci-dessus, il parle de « durée de transmission »).

6 Ibid., p. 125.

7 Ibid., p. 135.

8 « Il se peut que, dans le déferlement quotidien des photos, les mille formes d’intérêt qu’elles semblent susciter, le noème « Ça-a-été » soit, non pas refoulé (un noème ne peut l’être), mais vécu avec indifférence, comme un trait qui va de soi. C’est de cette indifférence que la Photo du Jardin d’Hiver venait de me réveiller. », Ibid., p. 121.

9 Hamid Dabashi, « Kamal Aljafari : A Recollection », Ibraaz, novembre 2016, ︎︎︎http://www.ibraaz.org/essays/168 (consultation le 18 octobre 2017).

10 Alice Leroy, « Écologie des formes ritualistes du film ethnographique. Rouch, Deren, Gardner, Russell et le Sensory ethnography Lab ». Cinétrens, n° 1, printemps 2016, p. 7.

11 Ibid., p. 8.

12 Il s’agit ici des corps qui se retrouvent au début de la « chaîne contagieuse » tel que l’entendent Rouch et Deren, chaîne qui permet le transfert d’un état de transe des corps filmés à celui du spectateur et cela à travers le corps filmant d’Aljafari. Le spectateur, pour la durée du film, est invité à faire l’expérience d’un lieu disloqué. Une expérience qui le laisse désorienté et où le seul repère est la répétition quasi-rituelle de gestes quotidiens. Le fait d’insister sur ses gestes posés par les protagonistes insiste sur leur corps à eux comme véhicule du traumatisme de l’effacement qu’ils ont vécu.

13 Barthes, 1980, p. 130.

14 Ibid., p. 120.

15 C’est le cinéaste lui-même qui emploie ce terme lors d’une conversation où il me racontait comment sa mère lui interdisait de parler l’arabe à l’école (un établissement juif) pour éviter de révéler ou d’insister sur son identité arabe. Il se décrit alors tel un fantôme (a ghost) qui ne doit être ni vu ni entendu.

16 Agamben, 1991, p. 34-35.

7 Ibid., p. 135.

8 « Il se peut que, dans le déferlement quotidien des photos, les mille formes d’intérêt qu’elles semblent susciter, le noème « Ça-a-été » soit, non pas refoulé (un noème ne peut l’être), mais vécu avec indifférence, comme un trait qui va de soi. C’est de cette indifférence que la Photo du Jardin d’Hiver venait de me réveiller. », Ibid., p. 121.

9 Hamid Dabashi, « Kamal Aljafari : A Recollection », Ibraaz, novembre 2016, ︎︎︎http://www.ibraaz.org/essays/168 (consultation le 18 octobre 2017).

10 Alice Leroy, « Écologie des formes ritualistes du film ethnographique. Rouch, Deren, Gardner, Russell et le Sensory ethnography Lab ». Cinétrens, n° 1, printemps 2016, p. 7.

11 Ibid., p. 8.

12 Il s’agit ici des corps qui se retrouvent au début de la « chaîne contagieuse » tel que l’entendent Rouch et Deren, chaîne qui permet le transfert d’un état de transe des corps filmés à celui du spectateur et cela à travers le corps filmant d’Aljafari. Le spectateur, pour la durée du film, est invité à faire l’expérience d’un lieu disloqué. Une expérience qui le laisse désorienté et où le seul repère est la répétition quasi-rituelle de gestes quotidiens. Le fait d’insister sur ses gestes posés par les protagonistes insiste sur leur corps à eux comme véhicule du traumatisme de l’effacement qu’ils ont vécu.

13 Barthes, 1980, p. 130.

14 Ibid., p. 120.

15 C’est le cinéaste lui-même qui emploie ce terme lors d’une conversation où il me racontait comment sa mère lui interdisait de parler l’arabe à l’école (un établissement juif) pour éviter de révéler ou d’insister sur son identité arabe. Il se décrit alors tel un fantôme (a ghost) qui ne doit être ni vu ni entendu.

16 Agamben, 1991, p. 34-35.

17 Je reprends ici l’expression de Jacques Derrida selon laquelle : « La trace est le “ça a eu lieu là” du film, la survivance. Car tous ces témoins sont des survivants : ils ont vécu ça et le disent » dans Jacques Derrida, « Le cinéma et ses fantômes », Cahiers du Cinéma, n° 556, avril 2001, p. 80. Dans le cadre de ce film, cette dernière phrase peut devenir : Car tous ces témoins sont des survivants : ils ont vécu là et le disent. Dans ce même passage, Derrida continue : « Le cinéma est le simulacre absolu de la survivance absolue. Il nous raconte ce dont on ne revient pas, il nous raconte la mort. Par son propre miracle spectral, il nous désigne ce qui ne devrait pas laisser de trace. Il est donc deux fois trace : trace du témoignage lui-même, trace de l'oubli, trace de la mort absolue, trace du sans-trace, trace de l'extermination. C'est le sauvetage, par le film, de ce qui reste sans salut, le salut aux sans-salut, l’expérience de la survivance pure qui témoigne. ». L’image cinématographique n’indique pas seulement, comme le dirait Barthes, que « ça-a-été » mais aussi que ce qui a été, n’est plus. Si Barthes insiste sur le fait que l’image photographique « ne dit pas (forcément) ce qui n’est plus, mais seulement et à coup sûr, ce qui a été » (Barthes, 1980, p. 133), Derrida tâche de ramener l’image en mouvement à la survivance, à sa capacité de témoigner de ce qui n’est plus là.

18 Michel De Certeau, 1990. L’invention du quotidien.Tome 1 : arts de faire, Paris, Éditions Gallimard, coll. « folio », 1990, p.180.

19 Ibid., p. 179.

18 Michel De Certeau, 1990. L’invention du quotidien.Tome 1 : arts de faire, Paris, Éditions Gallimard, coll. « folio », 1990, p.180.

19 Ibid., p. 179.